Kapitel 9

Auditives

Audio fürs Video

In den Gründerjahren der bewegten Bilder sorgten stumme, aber sehr ausdrucksstarke Filme für gut gefüllte Spielstätten. Die ersten Töne zum Film entstanden als speziell komponierte Filmmusiken. Gespielt zu den Vorstellungen von Live-Orchestern mit der üppigen Besetzung von 50 bis 60 Musikern. Die damit verbundenen nicht unerheblichen Kosten sowie der Publikumswunsch, die Filmstars der ersten Stunden auch hören zu können, haben die technische Entwicklung des Tonfilms positiv vorangebracht.

Undenkbar seit dieser Entwicklung: ein Video ohne Ton. Da verwundert es auch nicht, dass selbst einfache Aufnahmegeräte und in Handys integrierte Kameras mit bester Audioqualität aufwarten. Die technischen Parameter entsprechen – leicht vereinfacht – denen einer Audio-CD oder vergleichbarer digitaler Angebote in diversen Musikportalen.

Audio-Quellen

Auditive Quellen für Videos sind ebenso grenzenlos wie dein Aktionsradius mit der Kamera:

- Originaltöne parallel zu den Videoaufnahmen (Räumen, Außenbereich, Natur)

- Videoaufnahmen einzelner, sprechender Personen in Alltagssituationen (häusliches Umfeld, Arbeit, im Freien)

- Interviews mit ein oder zwei interviewten Personen

- Spezielle Geräusche (Glocken, Tiere, Stadt, Dorf, Strand usw.)

- Musik

Nutze die akustischen Bausteine zum Erzählen deiner Geschichte.

O-Töne und Atmos

Videoszenen sind auch durch akustische Informationen charakterisiert. Als Original-Ton (O-Ton) machen sie Videos glaubhaft, lebendig und nehmen den Zuschauer (auch) akustisch mit an den Ort des Geschehens. Sie entstehen – normalerweise – zeitgleich mit den Videoaufnahmen. Bei jeder Videoaufnahme entsteht automatisch ein O-Ton. Das Interview mit dem Bergwart, Beobachtungen am Arbeitsplatz, spielende Kinder am Strand, jede Art akustischen Geschehens wird vom Mikrofon der Kamera erfasst und aufgezeichnet. Ob diese O-Töne tatsächlich im fertigen Video Verwendung finden, ist von einer Reihe Faktoren abhängig.

Bereits leichte Nebengeräusche beeinflussen die Sprachverständlichkeit. Da kann es erforderlich sein, ein Interview, bei dem es auf jedes Wort ankommt, nicht im Freien, sondern im geschlossenen Raum zu drehen. Bei Videoaufnahmen von sprechenden Menschen in großen Räumen kann die lange Nachhallzeit – fälschlich auch als gute Akustik bezeichnet – zu erheblichen Verständlichkeitsproblemen führen. Dagegen hilft nur, den Abstand zwischen sprechenden Personen und dem Mikrofon der Kamera zu verringern.

Verkehrslärm, Produktionsgeräusche oder Kinderlärm können verständliche Sprachaufnahmen völlig verhindern. Als Hintergrundgeräusch sind sie dennoch zu gebrauchen. Ihre Bezeichnung ist dann akustische Atmosphäre, auch Atmo genannt.

Sehr viele Lebens- und Alltagssituationen sind in der Erinnerung mit konkreten akustischen Informationen verknüpft: das pumpende Geräusch der Dampflok, ein Kind, das ballspielend die Fahrbahn betritt, und quietschende Bremsen, der prasselnde Regen an den Fensterscheiben.

Ist zu einer auf Video festgehaltenen Situation die Atmo aus der Erinnerung zu hören, bestätigt sich die Erwartungshaltung des Zuschauers. Das Gezeigte wirkt glaubhaft und überzeugend. Fehlt die erwartete akustische Information in einer Videoszene, kann das den Zuschauer verunsichern und verwirren oder dramaturgisch eine erhebliche Bedeutung haben.

- Bild: im Stadion wenige Minuten vor Spielbeginn. Das Bild zeigt besetzte Zuschauerbänke und ausgelassene Fußballfans. Die Mannschaften betreten den Rasen.

O-Ton: plötzlich Stille. Schweigeminute unmittelbar vor Spielbeginn. Über die ruhige Atmo der voll besetzten Sportstätte verliest der Stadionsprecher einen Nachruf auf den verstorbenen Trainer der Fußballmannschaft.

Die einsetzende Ruhe im voll besetzten Stadion signalisiert dem Zuschauer des Videos auf akustische Weise etwas Unerwartetes.

Noch überraschender ist das Ergebnis, O-Töne gezielt zu verändern oder komplett auszutauschen. Inhaltlich lässt sich dabei die Aussage eines Videoclips ins Gegenteil verkehren:

- Bild: ein Waldweg. Die Sonne scheint durch die Baumwipfel, Tau glitzert. Eine Menschengruppe, bepackt mit Rucksäcken, wandert durch den Morgennebel.

O-Ton-1: Produktionsgeräusche, Motorsägen, Rufe von Männern schallen durch den Wald, Forstarbeiter ausgerüstet mit schwerer Technik beseitigen schwere Sturmschäden.

Dieser Videoclip entsteht, wenn der Drehtermin mit einer Wandergruppe und Sturmschadenbeseitigung auf den gleichen Termin fallen. Das Ergebnis dieses unglücklichen Zusammentreffens wäre ein Videoclip mit tollen Bildern und nicht brauchbarem Ton.

Was tun? Klar, trotzdem drehen. Die Gruppe steht zum Absolvieren ihres Wanderprogramms mit Kamerabegleitung bereit. Um den störenden Forstlärm wird sich später gekümmert. Irgendwie kann man fehlende ...

Atmos und Geräusche – selber aufnehmen

Tage später. Die Aufräumarbeiten im Stadtforst sind abgeschlossen. Es ist wieder Ruhe im Wald eingekehrt. Nur mit dem Smartphone ausgerüstet und ohne Drehabsicht gehst du in (irgendeinen) Wald auf Atmo-Suche.

Zu den bereits vorhandenen Video-Aufnahmen:

- Bild abgedreht: ein Waldweg. Die Sonne scheint durch die Baumwipfel, Tau glitzert. Eine Menschengruppe, bepackt mit Rucksäcken, wandert durch den Morgennebel.

Zusätzlich zum Video-Clip nimmst du diesen Ton auf:

O-Ton-2: Wohlfühlstille im Wald, Vögel zwitschern, die Schritte der Menschen auf dem Waldboden sind vernehmbar, gelegentlich Knacken brechender Zweige unter den Füßen der Wanderer.

Für diese (Ton-)Aufnahme ist die Video-App durchaus geeignet. Mit dem Programm Kdenlive übernimmst du später nur die Audiospur in die Timeline (Material übernehmen).

Mit der anwesenden Wandergruppe wäre die Atmo ein O-Ton und als Nebenprodukt zu den Videoaufnahmen entstanden. Allein im Wald und ohne Wandergruppe zerlegst du die Komponenten der Atmo und setzt sie später beim Schnitt wieder zusammen.

- Wohlfühlstille im Wald

Halte das Mikrofon des Aufnahmegeräts über deinen Kopf und starte die Aufnahme, zwei Minuten sind ausreichend.

- Vogelzwitschern

Mit etwas Pech musst du darauf warten und sehr vorsichtig in die Nähe der zwitschernden Vögel schleichen, dann ruhig stehen bleiben und die Aufnahme starten.

Sind sämtliche Vögel bereits in den Süden gezogen, hilft vielleicht der Besuch des nahe gelegenen Tierparks oder Vogelgeheges. Sollte auch dieser Versuch scheitern, bleibt noch die Tonkonserve: Die Stimmen vieler Vögel und auch andere Geräusche finden sich im Internet [13], 14, Rechte beachten].

- Schritte auf Waldboden

Diesmal wird das Aufnahmegerät in Richtung Füße auf dem Waldboden gehalten und gestartet. Mal auf trockenem Laub, festem Waldboden oder matschigem Untergrund laufen, das bringt später akustische Abwechslung in das Video. Aufnahme starten und 20 bis 30 Sekunden laufen lassen.

- Knackende, brechende Zweige beim Wandern

Diese Punktgeräusche zu erzeugen, klappt auch zu Hause am Küchentisch. Zweige aus dem Garten oder hölzerne Schaschlikspieße mit etwas Abstand vor dem Aufnahmegerät zerbrechen, schafft die gewünschte akustische Illusion.

In den 4, 5, 6 ... Spuren des Schnittprogramms für Atmos und Geräusche vereinst du diese akustischen Bausteine mit dem Videoclip – und wirst über die Wirkung sehr staunen.

Kein Laut im Video erinnert an die störenden Forstarbeiten während des Drehs. Kein Zuschauer bemerkt die nachträgliche »Gestaltung« der Wald-Atmo. Keine Frage, ob das Ergebnis den Aufwand rechtfertig. Vielleicht ist die aufwendig bearbeitete Atmo Teil eines Videos über ein interessantes touristisches Wander-Angebot?

Alternativ – die Audio-App

Für reine Audioaufnahmen können wir auf die Video-App verzichten. Das spart viel Speicherplatz auf dem Smartphone. Kleinere Audio-Dateien sind einfach (per E-Mail) zu transportieren oder vom Smartphone über eine Cloud bis zum Schnittrechner zu transportieren.

Audio-Apps gehören bei jedem modernen Smartphone zur Grundausstattung. Je nach Hersteller heißen sie »Sprachmemos« (iPhone) oder »Diktiergerät« (Samsung A13). Sollte das eigene Smartphone nicht über eine Audio-App verfügen, finden sich im Play Store und App-Store reichliche und auch kostenlose Angebote.

Einige der Apps erlauben das Schneiden und Bearbeiten der Aufnahmen bereits auf dem Smartphone. Von Videomachern wird die wesentlich bequemere Audiobearbeitung am heimischen Computer mit Maus, Tastatur und Monitor eher bevorzugt. Zumal das Schnittprogramm alle für das Projekt vorgesehenen Video- und Audiospuren zusammenführt und – bei Bedarf – umfangreiche Bearbeitungsmöglichkeiten bereithält.

Smartphone 2 – mit Audio-App

Wird während eines Interviews der Abstand zwischen Kamera und interviewter Person vergrößert (verändert), kann die Sprachverständlichkeit erheblich leiden. Profiteams arbeiten in solchen Situationen mit zwei (nicht ganz preiswerten Lavalier- oder Richt-)Mikrofonen und platzieren diese möglichst nah an / bei den Beteiligten des Interviews. Beide Mikrofone sind per Kabel oder drahtlos mit der Kamera verbunden. Technisch ist diese Arbeitsweise äußerst elegant und die Qualität der Tonaufnahme sehr hochwertig.

Geht das auch ohne Funkmikros?

Ja, die Aufgabe ist lösbar, mit einem zweiten Smartphone. Das sollte in jeder lebenspartnerschaftlichen Gemeinschaft aufzutreiben sein – nur leihweise selbstverständlich. Auf diesem 2. Gerät muss ebenfalls eine Audio-App installiert sein. Smartphone zwei, nachfolgend Sp2 genannt, platzierst du möglichst unsichtbar und in unmittelbarer Nähe des Interviewpartners. Unabhängig vom Standort der Smartphone-Kamera (Sp1) zeichnet Sp2 die Antworten auf, mit immer gleichbleibender Tonqualität. Später übernimmt das Schnittprogramm die Audiodaten von Sp2 in die Audiospur 2.

Neben der akustischen Kontrolle gibt es eine weitere Möglichkeit, Audioaufzeichnungen zu beurteilen: die grafische Darstellung in Wellenform.

Die Wellenformdarstellung

Schnittprogramme bieten diese Möglichkeit in der Timeline. Die etwas »ausgefranst« wirkende Darstellung der Audiodaten hat zu akustischen Parametern einiges zu bieten:

- Lautstärke

Sehr flache Wellenberge deuten auf (zu) leise Aufnahmen hin. Eventuell hilft das Nachbearbeiten der Lautstärke im Schnittprogramm.

- Übersteuerung

Gibt es in der Ton-Übertragungskette eine Übersteuerung des Audiosignals, sind die Wellenberge im oberen Bereich wie abgeschnitten. Bei der akustischen Kontrolle hören wir dann starke Verzerrungen. Solche Aufnahmen sind unbrauchbar und daher zu löschen!

Bevor neue Tonaufnahmen stattfinden, sollte unbedingt die Ursache der Übersteuerung ausfindig gemacht und beseitigt werden (sonst kannst du die nächsten Aufnahmen auch löschen).

- Dynamik

Tiefe Wellentäler und hohe Wellenberge wechseln sehr häufig. Das ist charakteristisch für gut verständliche Sprachaufnahmen.

Falls nur wenige Spitzen der Wellenberge aus einem ansonsten geschlossenen Wellental herausragen, hast du es meist mit Musikaufnahmen, Flächengeräuschen (Stadt-Atmo) oder schlecht verständlichen Sprachaufnahmen zu tun.

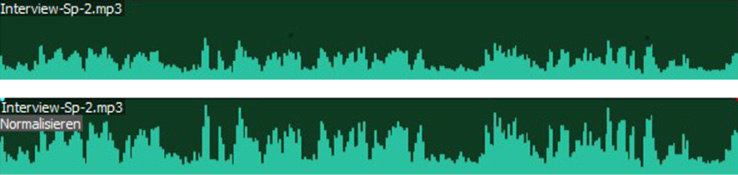

Folgt der optischen eine akustische Kontrolle des Audiosignals, bestätigt sich meist der Anfangsverdacht. Das eher geschlossene Wellental der oberen Audioaufzeichnung (Abb. 9.1), es entstand mit der Smartphone-Kamera, besteht vorrangig aus einer geschlossenen Umgebungsgeräuschkulisse. Nur wenige Wellenberge der Sprache können sich durchsetzen. Die Sprachverständlichkeit ist erheblich vermindert.

Bei der unteren Spur ist der Wechsel von Wellenbergen – laut – und Wellentälern – leise – sehr viel ausgeprägter. Diese Aufnahme zeichnete das Sp2 in unmittelbarer Nähe des Interviewpartners auf. Der Einfluss störender Umgebungsgeräusche ist erheblich geringer, die Sprachverständlichkeit deutlich besser.

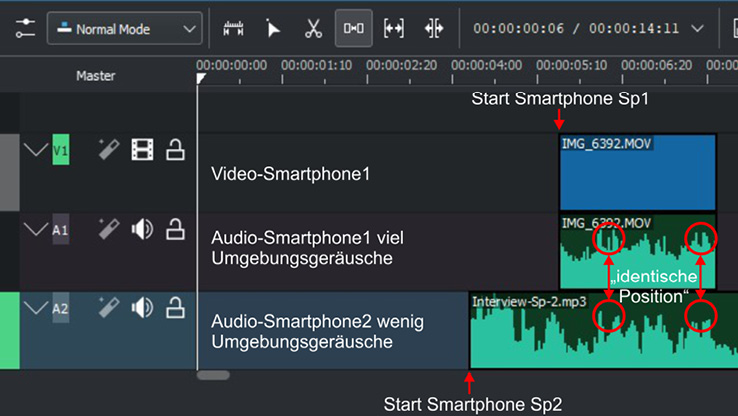

Abb. 9.1: Interviewton – (oben) wenig und (unten) gut verständlich

Einen Teil der Aufgabe konntest du mit einem zweiten Smartphone lösen. Du verfügst nun über Interview-Clips mit Videoaufnahmen aus verschiedenen Perspektiven (von Sp1) sowie gut verständlichen Antworten (von Sp2). Die Zuordnung der Audiodatei von Sp2 zu den Videoaufnahmen von Sp1 ist das nächste Ziel. Auch dabei ist die Wellenformdarstellung der Audiospuren äußerst hilfreich.

Audio synchronisieren

Die Audiodaten von Sp2 werden zur weiteren Verwendung auf den Schnittcomputer übertragen. Mit kleinen Dateien von wenigen Hundert Kilobyte klappt das per Mail, größere Dateien lassen sich per Cloud übertragen. In Kdenlive übernimmst du die Clips des Interviews (Sp1) und natürlich auch die Audio-Datei von Sp2 als Projektinhalt.

Platziere zuerst die Audiodatei von Sp2 in einer Audiospur der Timeline. Erst danach fügst du den Videoclip den Interviews – von Sp1 – in die Video/Audiospur der Timeline. Vermutlich sind Sp1 und Sp2 zu unterschiedlichen Zeitpunkten gestartet und müssen noch passgerecht übereinandergeschoben – synchronisiert – werden.

Die Differenz zwischen Start Smartphone Sp1 und Start Smartphone Sp2 musst du manuell ermitteln. Zur Orientierung dienen dabei markante Wellenberge und Wellentäler der beiden Audiospuren. Erst bei bildgenauer Übereinstimmung beider Audiospuren ist der Vorgang beendet. Videoclip (von Sp1) und Audioaufnahmen (von Sp2) sind jetzt synchron. Wird der Videoclip gemeinsam mit der zusätzlichen Audiospur abgespielt, dürfen keine Doppelungen oder echoartigen Effekte bei der Tonwiedergabe zu hören sein.

Abb. 9.2: Audiospuren synchronisieren – Markantes in beiden Spuren finden

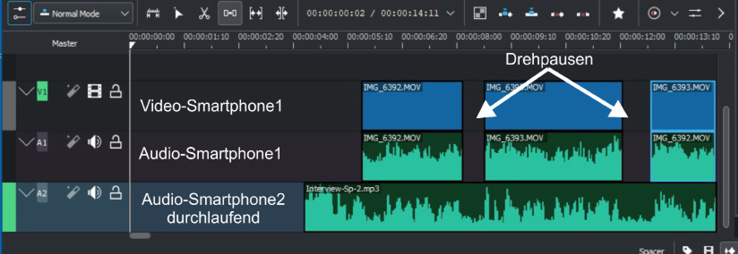

Mit Fleiß und etwas Geduld ersetzt dieses – zugegeben sehr »manuelle« – Verfahren die Anschaffung kostspieligen Zubehörs. Denkbar ist die Erweiterung auf eine weitere Audioquelle. Dieses Verfahren funktioniert auch, wenn die Aufnahmen mit dem Smartphone Sp1 während des Interviews (mehrfach) unterbrochen wurden, um die Kameraposition zu verändern.

Abb. 9.3: Audiospuren synchronisieren – bei mehreren Starts von Sp1

Der Vorgang des manuellen Synchronisierens ist dann für JEDEN Start des Smartphones Sp1 erneut erforderlich.

Vergiss nicht, das geliehene Smartphone wieder zurückzugeben.

Atmos und Geräusche – online und free

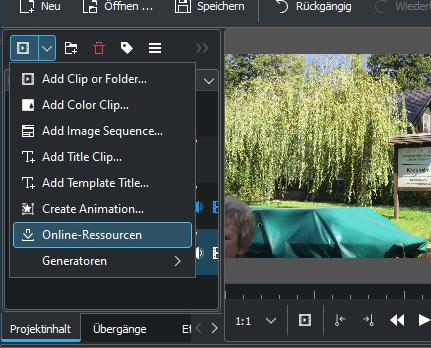

Videomachern, deren Erfahrungen mit selbst produzierten Atmos und Geräuschen noch in den Kinderschuhen stecken, bietet Kdenlive eine bemerkenswerte Alternative. Ist der Schnittcomputer mit dem Internet verbunden, gibt es einen Onlinezugriff auf eine Vielzahl auditiver Quellen. Per Suchfunktion – nur in Englisch – findet sich Klingendes in vielen Richtungen, es wird auf Mausklick heruntergeladen und direkt in ein Videoprojekt übernommen. Kdenlive greift mit diesem Service auf die Ressourcen der Datenbank des Freesound-Projekts [16] zu.

Abb. 9.4: Mediendatei – Online Ressourcen

Die Nutzung der gespeicherten Sound-Elemente ist frei (CC Sampling Plus License). Es wird dringend empfohlen, die Lizenzbedingungen – in Englisch – gründlich zu studieren, bevor Material von freesound.org genutzt wird. Um Zugriff auf die Online-Angebote zu bekommen, wählst du im Fenster Projektinhalt den Eintrag Online Ressourcen.

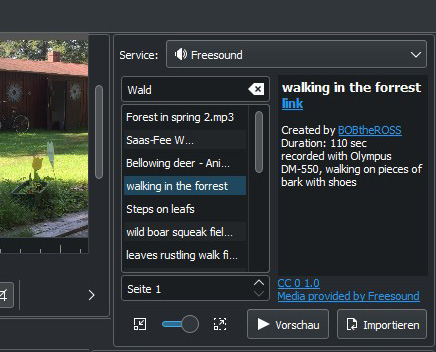

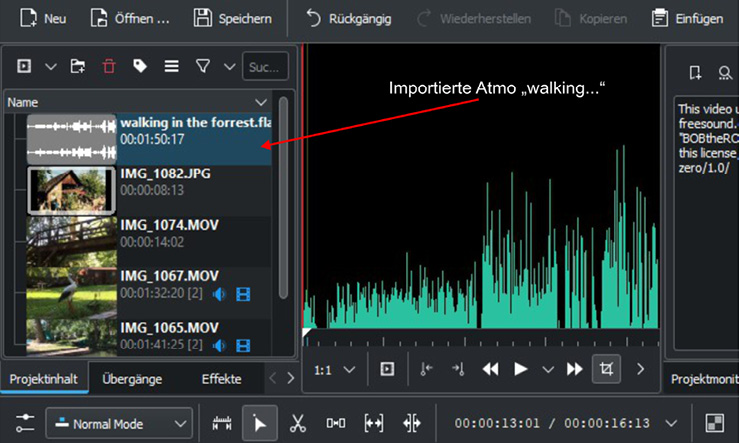

Abb. 9.5: Freesound – »walking in the forrest«

Das nachfolgende Auswählen von Online-Inhalten führt dich auf die Internetseite freesound.org.

Hier musst du einen Account anlegen, um Dateien herunterladen zu können. Im rechten Teil des Bildschirms freesound.org auswählen und Suchbegriff eingeben. Die Suche nach dem (deutschen) Begriff Wald ergab eine reiche Soundausbeute.

Unter dem Titel »walking in the forrest« findet sich eine Atmo wie gewünscht (Atmos und Geräusche – selber aufnehmen).

Created by: gibt Hinweise zum Hersteller der Sounddatei sowie zur verwendeten Technik. Noch mehr Informationen finden sich in der Datenbank von freesound.org, die über den blau unterlegten Link erreichbar sind.

Mit dem Klick auf Vorschau ist in diesem Fall das Vorhören gemeint. Gefällt der Sound, kannst du ihn mit Importieren in die Liste Projektinhalt übernehmen und im Videoprojekt verwenden. Als Vorschaubild verwendet Kdenlive bei Audio-Dateien immer die Wellenform-Darstellung.

Die importierte »Wandern im Wald«-Datei hält selbst einer kritischen Beurteilung stand. Bei Soundwünschen für eigene Videos sollte dem Selbermachen immer eine gründliche Suche in dieser und anderen Soundbibliotheken vorausgehen.

Abb. 9.6: Freesound – Sounddatei »walking in the forrest« importiert

Sprecheraufnahmen mit Handy

Aufnahmen von Interviews und Sprechertexte, ist das nicht sehr ähnlich? Oder wie unterscheiden sich die Aufnahmebedingungen? Im Gegensatz zu Interviews sind Umgebungsgeräusche bei Sprechertexten tabu. Ein Sprecher im Video ist nicht Teil einer Szene oder irgendeiner realen Umgebung, er ist häufig neutral und informiert aus dem Hintergrund. Eine akustische Umgebung in Form einer Atmo würde die Rolle des Sprechers verfälschen oder gar zerstören.

Diese Besonderheiten beeinflussen die Aufnahmen von Sprechertexten. Als Aufnahmegerät verwendest du das Smartphone. Für die Aufnahme ist auch hier eine Audio-App geeignet.

Tipps für die Umgebung und Aufnahme:

- Der Raum sollte geschlossen und frei von äußeren Störgeräuschen sein (Straßenlärm, Fahrstuhl, Fluggeräusche).

- Der Raum sollte wenig reflektierende Flächen haben.

Das Wohnzimmer mit Polstermöbeln eignet sich besser als die leere Garage. So lässt sich die Gefahr von Nachhall vermeiden.

- Das Smartphone in Höhe des Kopfes positionieren, Stativ verwenden oder Bücher unterlegen

Das Smartphone 30 bis 40 cm vor dem Mund in leichter Schräglage platzieren.

- Bequeme Haltung des Sprechers ermöglichen

Den ausgedruckten Text während des Sprechens ablegen. Das vermeidet störende Raschelgeräusche.

- Nach Versprechern kurze Pause einlegen und Satz/Absatz wiederholen. Das Smartphone nicht stoppen.

Probeaufnahmen können helfen, ungeeignete Räumlichkeiten als solche zu »entlarven« und die Aufstellung von Smartphone und Sprecher zu korrigieren.

Es hat sich bewährt, den gesamten Text einmal komplett aufzunehmen, gemeinsam mit dem Sprecher anzuhören und erst danach die Manöverkritik zu starten. Es ist (für den Sprecher) ein Unterschied, ob eine erneute Gesamtaufnahme erforderlich ist oder nur Teile des Textes zu wiederholen sind.

Musik im Video

Von den ersten Tönen auf der Blockflöte, gespielt von der Tochter, bis zur sinfonischen Begleitung deiner Videos reicht die Spannbreite musikalischer Gestaltungsmöglichkeiten. Sollen Band oder Orchester in deinen Videos erklingen, bist du an die Verwendung von Musikkonserven gebunden. Ein unvergessliches Zeitdokument der Blockflöte spielenden Tochter sollte mit Smartphonemitteln gelingen.

Musik funktionslos zu verwenden, macht sie zum Lückenfüller. Statt Lücken mit Musik zu »übermalen«, ist es besser, die Videomontage an dieser Stelle zu verbessern.

Über die dokumentierende Funktion hinaus kann Musik im Video wirkungsvolle Aufgaben übernehmen:

- Musik kann die Aussage von Einstellungen / Szenen begleiten.

- Spielende Kinder begleitet von einer (bekannten) Kindermelodie vermitteln eine friedliche Atmosphäre.

- Friedlich spielende Kinder begleitet von einer Bedrohung ausdrückenden Musik vermitteln »Vorsicht / Achtung – es passiert etwas Bedrohliches«. Hier wirkt Musik kontrapunktierend, das heißt, ihr Charakter steht im Gegensatz zum Inhalt des gezeigten Bildes.

- Musik kann verbinden.

- Situations- und Szenenwechsel können durch Musik ebenso verbunden sein wie mit einer Videoblende.

- Musik kann beschreiben.

- Jeder Auftritt des Bergwarts wird von einer Musik begleitet, wie sie als Blasmusik aus dem Alpengebiet vertraut ist. Da der Berg auf einer Ostseeinsel liegt und nur 18 m hoch ist, hat die Musik persiflierende Wirkung.

- Ein Video zeigt eine Gruppe junger Leute bei der Arbeit. Sie schleifen kleine Bretter, leimen sie zusammen, setzen eine Grundplatte auf und bemalen die sechseckigen Bauwerke. Es sind Bienenhotels. Kein Sprecher erläutert oder kommentiert, wenige O-Töne sind zu hören, dazu die Musik »L’Abeille« (Die Biene). Das Stück (Violine und Klavier) von Franz Schubert dauert genau wie das Video 01:48 Minuten.

- Musik kann Emotionen unterstützen.

- große Hektik – und flotte Musik

- weite Landschaft – Orgel, Klassik Rock, Sinfonik, breite, getragene Klänge schaffen dem Zuschauer Zeit, die Bilder zu genießen.

Die wenigen Beispiele sollen vor allem Mut machen, mit Musik aller Genres im Video zu experimentieren. Die emotionale Wirkung einer Musik zu erkunden, sollte nicht mit dem eigenen Eindruck abgeschlossen sein. Freunde, Nachbarn, der Musiklehrer, der Kantor der nahe gelegenen Kirche – der Wirkung von Musik kann sich kaum ein Mensch entziehen.

Lass dir beschreiben (nicht erklären), weshalb eine bestimmte Kombination von Video und Musik gut ankommt. Mit der Zeit wirst du ein untrügliches Gespür für den Musikeinsatz in deinen Videos entwickeln und einen bemerkenswerten Hunger auf gute Musik entwickeln.

Rein technisch ist dieser mit einem Klick im Internet und dem Griff in die häusliche CD-Sammlung zu stillen. Wäre da nicht eine Menge Rechtliches zu bedenken. Auf dieses Problem geht das Kapitel Ein Blick in das Urheberrecht ein.

Es bleibt zu bedenken, dass musikalische Hits der Vergangenheit ebenso wie die der Gegenwart ihren Preis haben.

Zum Glück gibt es auch für diese missliche Situation Alternativen und Auswege. Auf Musik in deinen Videos musst du im Zeitalter medialer Vielfalt nicht verzichten. Denn es gibt ja:

Musik aus dem Netz

Zum Beginn des Kapitels konntest du die Vorzüge der Datenbank freesound.org kennen und schätzen lernen. Neben Tönen aus Wald und Flur findest du auch musikalische Soundschätze. Gib im Suchfeld den Begriff »Music« ein und schon wirst du mit mehreren Tausend Fundstellen belohnt. Musik, nicht nur von Bach oder den Beatles, dafür aber frei oder sehr günstig im Rahmen der jeweiligen Lizenzbedingungen. Quellen für freie Musik findest Du unter [17, 18, 19].

Haste Töne?

Als erfahrener Videomacher wirst du mit der Zeit, irgendwo auf der Festplatte, eine Sammlung von Audio-Mediendateien anlegen. Ein solches Archiv für Geräusche, O-Töne, Atmos und Musik wächst mit der Zeit zu einer stattlichen Quelle individueller auditiver Gestaltungsmittel.

Nur am Rande sei erwähnt, dass eine gute Struktur die Archivarbeit sowie gelegentlich auch die Zusammenarbeit und den Austausch mit anderen Videomachern erheblich vereinfachen kann.

Audio bei Kdenlive

Der Bedeutung des Tons im Video entsprechend ist Kdenlive mit einer Fülle leistungsstarker Audio-Funktionen ausgestattet. Bevor Audio-Daten in Kdenlive zur Verfügung stehen, sollten sie in der Datenstruktur des Medienverzeichnisses (s. Festplatten- und Datenordnung) gespeichert werden. Das gilt für Audio-Daten, die nicht Teil eines Videoclips sind, sondern einer anderen Audioquelle entstammen.

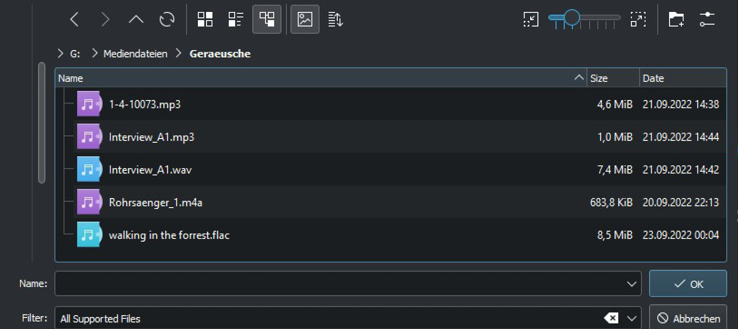

Audio importieren

Audio-Dateien behandelt Kdenlive als Mediendateien. Zu deren Übernahme in ein Videoprojekt wird auf Add Clip or Folder geklickt (s. Material übernehmen). Dann wanderst du durch das Dateisystem und fügst einen gesamten Audio-Ordner oder einzelne Dateien in das Projekt ein.

Abb. 9.7: Import Mediendateien – Notensymbol für erkannte Audio-Dateien

In der Projektliste erscheinen Audio-Dateien mit Wellenformdarstellung. Beim Anklicken oder bei der Übernahme in den Vorschaumonitor erscheint die Wellenformdarstellung vergrößert.

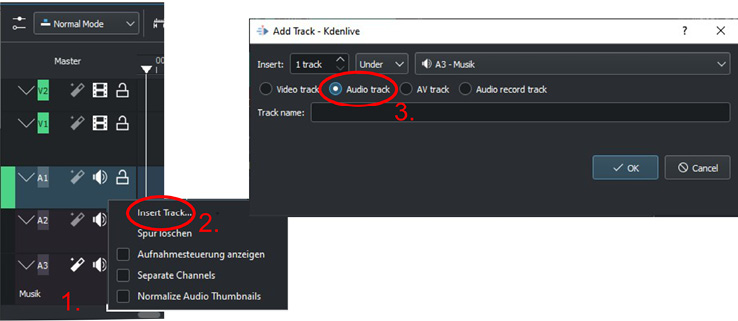

Audio in der Timeline

Bei der Übernahme von Videoclips in die Timeline wird der Audioteil automatisch einer Audiospur zugeordnet. Audiodaten anderer Quellen platzierst du in weiteren Audiospuren ganz nach Bedarf. Beschränkungen in der Anzahl der Spuren gibt es (nach Aussage der Entwickler) nicht. Mit einem Mausklick im linken Teil der Timeline öffnet sich ein Dialog zum Anlegen neuer Spuren. Ausgewählt wird Audio Track sowie die Anzahl neuer Spuren. Zusätzlich kann jede Spur einen Wunschnamen bekommen (Musik, Sprecher, O-Ton1, O-Ton2, Atmo usw.).

Abb. 9.8: Audio-Handling – Anlegen von Audiospuren

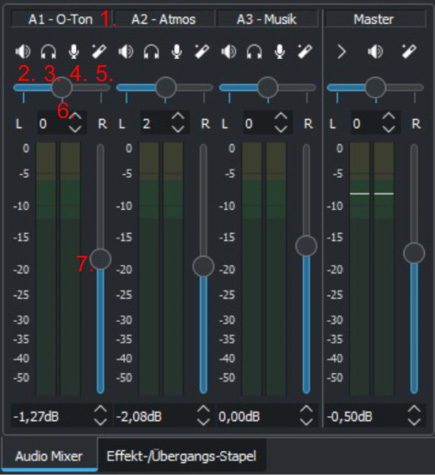

Zu jeder Audiospur wird automatisch im Audio-Mixer ein Kanal angelegt. Dieser enthält wichtige Steuerungselemente für die Audioinformation der Spur.

Abb. 9.9: Audio-Mixer – 3 Audiospuren und Master

- Spur-Nummer und frei wählbarer Name oder Master-Kanal

- Spur stumm schalten

- Spur solo schalten

- Spur für direkte Audio-Aufnahme einschalten

- Öffnen der Effekte-Liste dieser Spur

- Panorama (L-R) für die Spur einstellen, mit Schieberegler oder mit Werten

- Einstellung der Lautstärke der Spur

Audio schneiden und bearbeiten

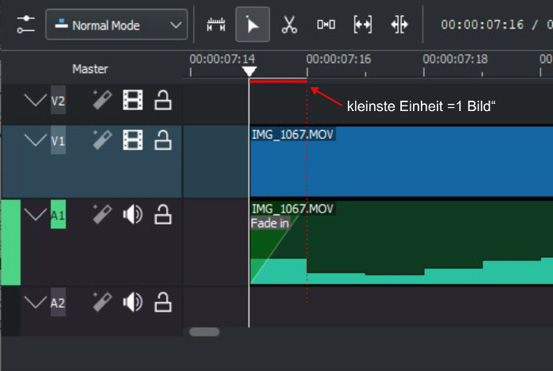

Der Schnitt der Audiodaten entspricht den Verfahren, die du bereits im Kapitel »Videoschnitt« kennengelernt hast (Videoschnitt allgemein). Die in Kdenlive vorhandenen Werkzeuge zum Schneiden der Videoclips (Werkzeuge zum Videoschnitt) sind auf Spuren mit Audiodaten in gleicher Weise anwendbar. Unterschiede gibt es in der Präzision der ausgeführten Schnitte. Grundsätzlich ist die kleinste Einheit für einen Videoschnitt das Bild. Wenn ein Video mit 25 fps vorliegt, wechselt 25-mal in der Sekunde die Bildinformation. Die Zeit von Bild bis zum nächsten Bild beträgt 0,04 Sekunden. Zwischendurch passiert nichts.

Bei Audioinformationen ist das ganz anders. Eine digitale Audioinformation wechselt 44100-mal pro Sekunde. Daraus folgt, dass eine Audioinformation während eines Videobilds 1764-mal wechselt.

Da die kleinste Einheit bei einem Videoschnittprogramm 1 Bild ist, kannst du mit Kdenlive auch nur mit diesem Raster, also immer nach 1764 Informationen, Audios schneiden. Was sonst noch innerhalb dieses 1-Bild-Rasters in der Audiospur passiert, ist dir per Schnitt nicht zugänglich! Da kann bereits eine einzige Lautstärkenspitze zu einem unangenehmen Knackgeräusch führen. Sichtbar ist eine solche Audiospitze in der Wellenformdarstellung von Videoschnittprogrammen nicht. Das an diesem Schnitt entstehende und sehr störende Knackgeräusch ist nicht vermeidbar. Nachträglich unhörbar machen lässt es sich durch ein Fade-In (Clips und Fader).

Abb. 9.10: Fade-In lässt Knackgeräusch verschwinden.

Es ist ausreichend, das Fade-In über den Bereich nur eines Bildes auszudehnen.

Ambitionierte Videomacher entwickeln sich neben der Gestaltung der Bilder zu wahren Tonkünstlern. Erkennbar ist das auch an der Anzahl der zu einem Projekt gehörenden Audiospuren. Pro Video-Spur je ein O-Ton, eine Spur für Sprecher und Musik und darüber hinaus Spuren für Atmos und Geräusche. Neben dem Zusammenfügen von Audioquellen gehört zu den elementaren Aufgaben des Audioschnitts, gesprochene Texte, Kommentare und Interviews von allem Unschönen zu befreien.

- Gar nicht gehen

Versprecher, Räuspern, Umblättern, Rascheln und andere Nebengeräusche. Sie sollten in Sprachaufnahmen fehlen.

- Mit großer Vorsicht

sind nachträgliche Veränderungen im Sprachrhythmus möglich. Eine zu lange Pause und zu schnelle Aufzählungen lassen sich an den Rhythmus der Bilder anpassen.

Dabei ist auf den Verlauf der Sprachmelodie zu achten, sonst fällt die Manipulation auf. Vorsicht beim Verlängern von Pausen. Es dürfen keine akustischen Löcher entstehen. Auch wenn ein Sprecher eine Pause einlegt, »klingt« der Raum. Eine Pause ohne diesen Raumklang kann ein Zuschauer wahrnehmen. Deshalb sind solche Pausen mit einer Raum-Atmo zu füllen (für Atmo 60 Sekunden Aufnahme in vollkommener Ruhe laufen lassen).

- Ganz brisante Eingriffe

in Aufnahmen von Gesprächspartnern mit Hang zu weitschweifigen Ausführungen oder einem Übermaß redundanter Erläuterungen lassen sich gelegentlich nicht vermeiden.

Korrekturen durch Kürzungen stellen einen fundamentalen Eingriff in das frei gesprochene Wort dar und müssen mit einem hohen Maß Verantwortung gegenüber dem Gesprächspartner einhergehen.

Dazu kommt die Fertigkeit, beim Audioschnitt ein verändertes Sprachprodukt zu erzeugen, das grammatisch korrekt ist und keine Brüche oder Sprünge in Sprachrhythmus und Sprachmelodie aufweist.

Grundsätzlich ist zu empfehlen, erkennbare Mängel von Sprachaufnahmen durch erneute Aufnahmen auszubessern. Es ist deutlich einfacher, aus einem mehrfach gesprochenen Text die brauchbaren Sätze herauszuschneiden, als sich auf solche »brisanten« Manipulationen einlassen zu müssen.

Einstellungen des Pegels sowie Veränderungen des Klangs von Audioquellen unterschiedlicher Herkunft gehören zu den häufig unterschätzten Audioarbeiten. Bei 6 bis 8 (oder mehr) Audiospuren ist zudem das Erhalten der Synchronität zwischen Video- und Audiospuren kein Kinderspiel.

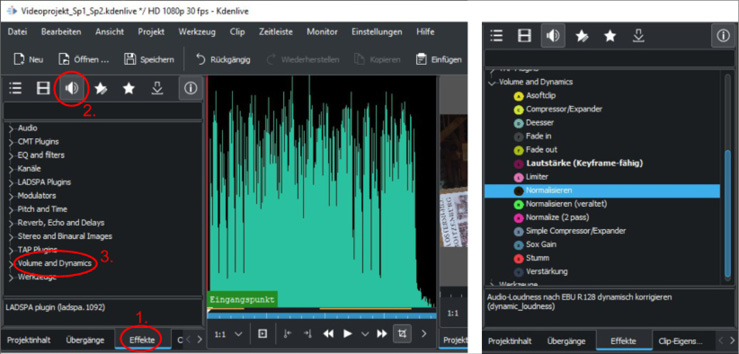

Effekte

Fade-In und Fade-Out hattest du bereits als Beigabe zu allen Mediendateien von Kdenlive kennengelernt. Aktuell sind annähernd 90 Effekte ausschließlich für Anwendungen im Audiobereich im Kdenlive enthalten. Auf sämtliche Effekte und ihre Parameter einzugehen, würde den vorgesehenen Rahmen dieses Buches deutlich sprengen, zudem selbst erfahrene Videomacher eine sehr überschaubare Anzahl von Effekten im täglichen Gebrauch haben.

Abb. 9.11: Audio-Effekte – Volume and Dynamics – Normalisieren

Das Projektfenster zeigt nach einem Klick auf Effekte und anschließend auf das Lautsprechersymbol eine Liste von (Audio-)Effektgruppen. Unter Volume and Dynamics kannst du per Drag&Drop einem Audioclip den gewünschten Effekt zuordnen.

Normalisieren

Ziel der Audio-Normalisierung ist die Anhebung des Pegels bis zu seinem Maximum. Die lauteste Stelle des Audioclips darf dabei nicht übersteuert werden. Eine Normalisierung kann sinnvoll sein, wenn der Pegel während der Aufnahme deutlich zu niedrig war. Fehlerhafte Einstellungen an einem Aufnahmegerät können dafür die Ursache sein, aber auch der Abstand zwischen Mikrofon und Schallquelle.

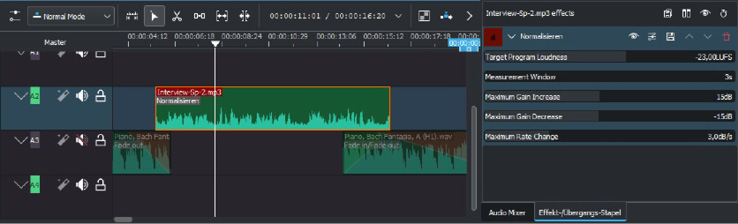

Abb. 9.12: Audio-Effekte – Normalisieren

Mit dem Normalisieren nimmst du eine »Notreparatur« an den Audio-Daten vor. Das wirkliche Verhältnis von niedrigen zu höchsten Pegeln verändert sich mit dem Normalisieren nicht.

Abb. 9.13: Normalisieren – Original und normalisierter Audioclip

Suche vor den nächsten Audio-Aufnahmen sehr kritisch nach möglichen Fehlerquellen für die Untersteuerung der Audio-Pegel – und versuche, sie zu beheben.

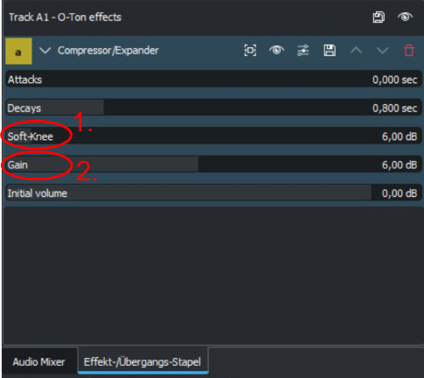

Compressor / Expander

Der Compressor ist ein Verstärker für Audiosignale, der seinen Verstärkungsfaktor je nach Pegel des Audiosignals anpasst. Signale mit geringem Pegel lässt er unbearbeitet oder verstärkt sie, Signale mit hohem Pegel schwächt er ab. Damit verändert der Compressor automatisch die Lautstärkedynamik einer Audioaufnahme. Das Ziel ist es, starke Schwankungen des Audiopegels auszugleichen. Da (zu) laute Stellen im Audiosignal nicht mehr zu Übersteuerungen führen, lässt sich der Pegel des Audiosignals insgesamt anheben. Gewinner einer Audio-Compression sind also die leisen Stellen, die dichter an die lauten Stellen heranrücken. Tonleute bezeichnen komprimierte Aufnahmen deshalb als »dichter« und durchsetzungsfähiger gegenüber anderen Audiosignalen. Bei Sprachaufnahmen spielen zwei Einstellungen am Compressor eine wichtige Rolle. Mit dem Parameter soft knee senkst du die maximalen Lautstärkespitzen ab und mit Gain erhöhst du um den gleichen Betrag den Gesamtpegel der Aufnahme. Im Beispiel wird mit soft knee der Pegel um 6 dB (Dezibel) abgesenkt, die gesamte Sprachaufnahme mit Gain um 6 dB angehoben.

Abb. 9.14: Compressor – wirksam bei Sprache

- Absenken der Pegelspitzen (in dB)

- Gesamten Pegel der Aufnahme anheben

Einstellungen im Bereich von 4 bis 10 dB sind bei Sprachaufnahmen nicht unüblich und vor allem von der Dynamik des Sprechers abhängig.

Der Einsatz dieses Compressors zielt auf die gleichmäßige Beeinflussung eines gesamten Audiobereichs.

Zusätzlich lassen sich die meisten Effekte mit Keyframes versehen. Dabei sind an jeder Keyframeposition sämtliche Parameter eines Effekts veränderbar. Bei Atmos und Musik besteht häufig dieser Wunsch. Der nächste Abschnitt erklärt, wie du solche Veränderungen mit Kdenlive bildgenau vornimmst.

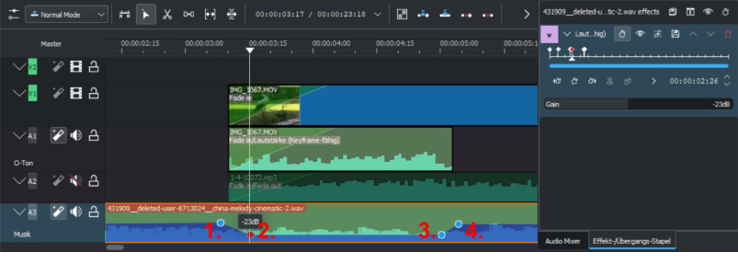

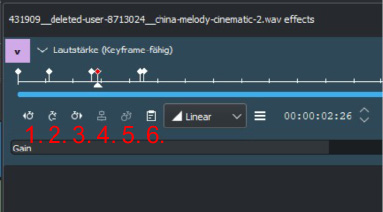

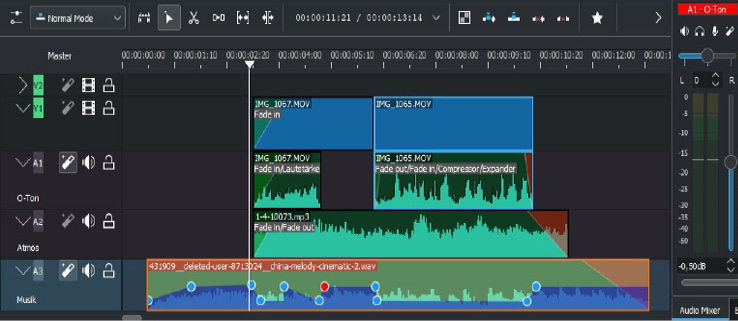

Bildgenau mit Keyframes

Keyframes legen in einem Clip genau das Bild fest, an dem sich Eigenschaften eines Effekts ändern. Dazu wird ein keyframefähiger Effekt per Drag&Drop auf den gewünschten Audioclip gezogen. Im Fenster Effekt-/Übergangs-Stapel wird der Effekt angezeigt. Die Aufgabe besteht darin, den Pegel einer Musik, sie liegt in diesem Beispiel auf A3-Musik, mehrfach auf- und abzublenden. Der O-Ton, er liegt auf der Spur A2-O-Ton, soll bei einsetzendem Bild (1.) gut hörbar sein, nicht überdeckt von der Musik (2.). Mit abgesenktem Pegel läuft die Musik weiter, bis der O-Ton und der Videoclip gemeinsam beendet sind (3.). Dann wird der Pegel der Musik erneut angehoben (4.) und kann mit normaler Lautstärke weiterlaufen bis zur erneuten Pegelabsenkung. Die per Keyframe gesteuerten Audio-Effekte können mehrfach und in verschiedenen Spuren gleichzeitig zum Einsatz kommen.

Abb. 9.15: Effekt mit Keyframe – Spur A3 mit Musik »begleitet«, Spur A1 mit O-Ton.

Abb. 9.16: Keyframes anlegen – Geduldsarbeit

- Gehe zu vorigem Key

- Key anlegen bei Cursorposition

- Gehe zum nächsten Key

- Gewählten Key verschieben

- Kopierten Key einfügen

- Gewählten Key kopieren

Das Anlegen von Keyframes ist stolze Handwerksarbeit und verlangt ein wenig feinfühlige Geduld.

Ist die Arbeit mit Keyframes mehr als eine technische Spielerei? Die technisch sehr aufwendige Alternative ist schnell erklärt.

- Du benötigst folgende Hardware:

Ein externes Mischpult, das mindesten 3 Audiospuren verarbeiten kann. Der Computer muss 3 Audiospuren, also 3 Kanäle, getrennt ausgeben können. Zusätzlich braucht er einen Audioeingang für das gemischte Signal.

- Das passiert beim Mischen der Audiospuren:

Während Video (und Audio) laufen, musst du exakt an den gewünschten Stellen (im Beispiel 1., 2., 3., 4.) den Regler von Spur A3-Musik auf den gewünschten Wert stellen. Notwendige Pegeländerungen auf anderen Audiospuren musst du ständig im Auge behalten und zum richtigen Zeitpunkt manuell ausführen.

Die Alternative zur Arbeit mit Audio-Keyframes ist ein toller Beruf mit der Bezeichnung Mischtonmeister.

Bis zum Audio-Mix

Mit dieser Keyframe-Audio-Mischvariante und ein wenig Geduld sind auch komplexe und komplizierteste Audioaufgaben lösbar. Keyframe für Keyframe und falls erforderlich Audiospur für Audiospur.

Die ersten Videoprojekte wirst du auf wenige Audiospuren beschränken. Nach und nach entwickelt sich Routine, bei der Audiobearbeitung zwischen Vorschau, Timeline, Audio-Mixer und Effekt-Bereich hin und her zu wechseln.

Ein Video aus der Sicht des Videoschnittprogramms könnte mit einer Musik (A3-Musik) und einem Fade-In beginnen. Wenig später startet die Atmo (A2-Atmo), zeitgleich der O-Ton (A1-O-Ton), beide mit einem sehr kurzen Fade-In ...

Die Musik in Audiospur-A3-Musik folgt dem O-Ton, ohne ihn zu übertönen. Falls dir der Audiomix noch nicht so ganz gefällt, kein Problem. Jederzeit sind Korrekturen an den Pegeln der Audiospuren und/oder an den Keyframes in der Musik-Spur möglich. So lange, bis es gut klingt und dir gefällt.

Die höchste Form des Lobes deiner Zuschauer wird sein: klingt cool ... und genau das willst du hören – oder?

Abb. 9.17: Audio-Handling – Videoclips mit O-Ton, Atmo, Musik, Keyframes

Dieses sehr kurze Beispiel-Video zeigt zu Beginn und ebenso am Ende keine Bilder – bisher.

Das sollten wir ändern.

Zu einer Videoeröffnung gehört ein ansprechender Titel und für das Ende des Videos wirst du einem Abspann gestalten.